História da química

- Admin

- 23 de nov. de 2017

- 7 min de leitura

A história da Química desde milhares de anos antes de Cristo, está essencialmente ligada ao desenvolvimento da humanidade, já que abarca todas as transformações de matérias e teorias correspondentes. Geralmente a história da química se relaciona intimamente com a história dos químicos, segundo a nacionalidade ou tendência do autor e ressalta em maior ou menor medida os sucessos alcançados num campo ou por uma determinada nação.

A química como ciência.

Aquilo que viria a ser considerado como a ciência química, teve seus primeiros passos no século XVII, a partir dos estudos de alquimia, populares entre muitos dos cientistas da época. Considera-se que a base da química se desemvolve pela primeira vez, na obra do cientista irlandês Roberto Boyle: The Sceptical Chymist (1661). A química, como tal, só começou de fato um século mais tarde, com os trabalhos do francês Lavoisier e suas descobertas em relação ao oxigênio, à lei da conservação da massa e à refutação da teoria do flogisto como teoria da combustão.

A racionalização da química.

Um ponto crucial no desenvolvimento da química como ciência, foi a racionalização dos conhecimentos empíricos obtidos, procurando criar leis racionais e simplificar, de forma coerente, as informações obtidas. O princípio de conservação da massa e o entendimento da influência da composição da atmosfera nos experimentos ambos amplamente disseminados a partir dos trabalhos do químico Lavoisier, no final do século XVIII permitiram que os experimentos se tornassem cada vez mais rigorosos e precisos, em oposição ao caráter apenas qualitativo das experimentações alquimistas. A partir deste momento, a medição de massas assume um caráter fundamental na história da química, tendo sido esse o principal impulsor para o desenvolvimento da balança, a partir da época de Lavoisier, tendo ele próprio construído os equipamentos mais precisos desse período.

A hipótese atomística.

Em uma época de 478 a.C., o filósofo grego Leucipo, que vivia na costa norte do Mar Egeu apresentou a primeira teoria atômica, e seu discípulo Demócrito a aperfeiçoou e a propagou. "Considere a areia de uma praia. Vista de longe ela parece contínua, porém, observada de perto,

notamos que é formada pequenos grãos. Na realidade todas as coisas no universo são formadas por grãozinho tão pequenos que não podemos enxergar e, dessa forma, temos a impressão de que elas são contínuas." Tendo como base essa analogia, esses "grãozinhos" seriam os átomos (a palavra átomo significa, em grego, indivisível), que fariam parte da menor partícula que a matéria seria formada. Demócrito postulou que todas as variedades de matéria resultam da combinação de átomos de quatro elementos: terra, ar, fogo e água.

Demócrito baseou o seu modelo na intuição e na lógica. No entanto foi rejeitado por um dos maiores lógicos de todos os tempos, o filosofo Aristóteles. Este reviveu e fortaleceu o modelo de matéria contínua, ou seja, a matéria como "um inteiro". Os argumentos de Aristóteles permaneceram até a Renascença.

Todo o modelo não deve ser somente lógico, mas também deve ser consistente com a experiência. No século XVII, experiências demonstraram que o comportamento das substâncias era inconsistente com a ideia de matéria contínua e o modelo de Aristóteles desmoronou.

Em 1808, o professor inglês John Dalton propôs a ideia de que as propriedades da matéria poderiam ser explicadas em termos de comportamento de partículas finitas e unitárias. Segundo suas ideias, a matéria seria formado por partículas unitárias e elementares. Para isso, ele resgatou o conceito de átomo defendido por Demócrito e o adaptou à luz das novas observações químicas da época. Sua teoria conseguiria explicar as leis químicas enunciadas por Lavoisier e por Proust. Assim, no modelo de Dalton os átomos eram vistos como esferas minúsculas, rígidas e indestrutíveis.

A racionalização da matéria.

A teoria atomística de Dalton teve importantes repercussões. Baseado em dados experimentais, um cientista francês, chamado Joseph Proust, já tinha proposto formalmente o conceito de que toda substância tinha uma composição constante e homogênea. Assim, a água, por exemplo, independente da sua origem, era sempre composta pela mesma proporção de dois gases: oxigênio e hidrogênio. Juntando esse conceito e seus postulados atomísticos, Dalton organizou de forma racional as diversas substâncias conhecidas, criando uma tabela de substâncias que seriam formadas por apenas um tipo de átomo, e substâncias que eram formadas por uma combinação característica de átomos.

Assim, tanto a grafite como os gases hidrogênio e oxigênio, por exemplo, eram formados apenas por um tipo de átomo, enquanto que outras

substâncias, como a água, eram formadas pela combinação de dois ou mais átomos, nesse caso, dos elementos hidrogênio e oxigênio (as dificuldades de obter certos dados com uma precisão razoável levaram Dalton a propor erroneamente para a água a fórmula HO, em vez de H2O). Apesar das dificuldades experimentais.

O vitalismo e o começo da química orgânica.

Tão cedo se compreendessem os princípios da combustão, outro debate de grande importância apoderou-se da química: o vitalismo e a distinção essencial entre a matéria orgânica e inorgânica. Esta teoria assumia que a matéria orgânica só podia ser produzida pelos seres vivos atribuindo este fato a uma vis vitalis (força ou energia vital) inerente na própria vida. A base desta teoria era a dificuldade de obter matéria orgânica a partir de precursores inorgânicos. Este debate foi revolucionado quando Friedrich Wöhler descobriu, acidentalmente, como se podia sintetizar a ureia a partir do cianato de amónio, em 1828, mostrando que a matéria orgânica podia criar-se de maneira química. No entanto, ainda hoje se mantém a classificação em química orgânica e inorgânica, ocupando-se a primeira essencialmente dos compostos do carbono e a segunda dos compostos dos demais elementos. Os motores para o desenvolvimento da química orgânica eram, no princípio, a curiosidade sobre os produtos presentes nos seres vivos (provavelmente com a esperança de encontrar novos fármacos) e a síntese dos corantes ou tinturas. A última surgiu depois da descoberta da anilina por Runge e a primeira síntese de um corante artificial por Perkin.

Depois adicionaram-se os novos materiais como os plásticos, os adesivos, os cristais líquidos, os fitossanitários, etc. Até à Segunda Guerra Mundial a principal matéria-prima da indústria química orgânica era o carvão, dado a grande importância da Europa no desenvolvimento desta parte da ciência e o fato de que em Europa não há grandes jazidas de alternativas como o petróleo. Com o final da segunda guerra mundial e o crescente peso dos Estados Unidos no setor químico, a química orgânica clássica se converte cada vez mais na petroquímica que conhecemos hoje. Uma das principais razões era a maior facilidade de transformação e a grande variedade de produtos derivados do petróleo.

Em 1860, os cientistas já tinham descoberto mais de 60 elementos químicos diferentes e tinham determinado sua massa atômica. Notaram que alguns elementos tinham propriedades químicas similares pelo que deram um nome a cada grupo de elementos parecidos. Em 1829, o químico J. W. Döbenreiner organizou um sistema de classificação de elementos no qual estes agrupavam-se em grupos de três denominados tríades. As propriedades

químicas dos elementos de uma tríade eram similares e suas propriedades físicas variavam de maneira ordenada com sua massa atômica.

O químico russo Dmitri Ivanovich Mendeleev desenvolveu uma tabela periódica dos elementos segundo a ordem crescente das suas massas atômicas. Dispôs os elementos em colunas verticais começando pelos mais levianos e, quando chegava a um elemento que tinha propriedades semelhantes às de outro elemento, começava outra coluna. Em pouco tempo Mendeleev aperfeiçoou a sua tabela acomodando os elementos em filas horizontais. O seu sistema permitiu-lhe predizer com bastante exatidão as propriedades de elementos não descobertos até o momento. A grande semelhança do germânio com o elemento previsto por Mendeleev conseguiu com que a aceitação geral deste sistema de ordenação que ainda hoje segue- se aplicando.

Desenvolvimento da teoria atômica.

Ao longo do século XIX a química estava dividida entre os seguidores da teoria atómica e aqueles que não a subscreviam, como Wilhelm Ostwald e Ernst Mach. Os impulsores mais decididos da teoria atômica foram Amedeo Avogadro, Ludwig Boltzmann e outros, que conseguiram grandes avanços no entendimento do comportamento dos gases. A disputa foi finalizada com a explicação do efeito Browniano por Albert Einstein em 1905 e pelos experimentos de Jean Perrin a respeito.

Muito antes que a disputa tivesse sido resolvida muitos pesquisadores tinham trabalhado sob a hipótese atômica. Svante Arrhenius tinha

A evolução da tabela periódica

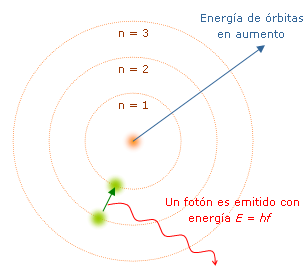

pesquisado a estrutura interna dos átomos propondo a sua teoria da ionização. O seu trabalho foi seguido por Ernest Rutherford, quem abriu as portas ao desenvolvimento dos primeiros modelos de átomos que desembocariam no modelo atômico de Niels Bohr. Na actualidade o estudo da estrutura do átomo considera-se um ramo da física e não da química.

A evolução dos modelos atômicos

Clique nas imagens acima para ver a descrição.

Cronologia dos Modelos Atômicos

O primeiro modelo criado foi o de Dalton

O segundo modelo criado foi o de J.J. Thomson, em 1897;

O terceiro modelo criado foi o de Rutherford, em 1911;

O quarto a ser criado foi o de Bohr (o mesmo que corrigiu o erro do

modelo de Rutherford), em 1913;

O Quinto e mais recente modelo criado foi o modelo orbital.

Chamado de Princípio da Incerteza foi criado por "Heinsenberg", em seu modelo ele afirma que só podemos descobrir a localização de um elétron ou sua velocidade ,um de cada vez, mas não simultaneamente.

Leitura recomendada.

Em português

Michael Faraday: A História Química de uma Vela - As Forças da Matéria. Editora: Contraponto. ISBN 8585910526

Robson Fernandes de Farias: Para Gostar de Ler a História da Química. Editora: Átomo. ISBN 8587585444

Robson Fernandes de Farias: Para Gostar de Ler a História da Química - Vol. 2. Editora: Átomo. ISBN 8587585681

Robson Fernandes de Farias: Para Gostar de Ler a História da Química - Vol. 3. Editora: Átomo. ISBN 8576700115

Paul Strathern: O Sonho de Mendeleev - A Verdadeira História da Química. Editora: Jorge Zahar. ISBN 8571106533

Carl Djerassi: O Dilema de Cantor. (Do original: Cantor's Dilemma) Editora Nova Fronteira S.A. ISBN 8520909876

Bernadette Bensaude: História da Química. Editora: Instituto Piaget. ISBN 972824584X

Em inglês

J. R. Partington: A Short History of Chemistry. Editora: Dover Publications. ISBN 0486659771

William H. Brock: The Chemical Tree: A History of Chemistry. Editora: W. W. Norton & Company. ISBN 0393320685

William H. Brock: The Norton History of Chemistry (Norton History of Science). Editora: W. W. Norton & Company. ISBN 0393310434

Bernard Jaffe: Crucibles: The Story of Chemistry. Editora: Dover Publications. ISBN 0486233421

Trevor H. Levere: Transforming Matter : A History of Chemistry from Alchemy to the Buckyball (Johns Hopkins Introductory Studies in the History of Science). Editora: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0801866103

Comentários